こんにちは、この春に入社しました、3Dデザイナーのカロンです。

最近は雨も多くて蒸し暑い日が増えてきました。

初めて出社した日には風があって、換気のために窓も開いていて寒かったのに、2か月という時間はどうにも早いものです。

xeenでは各職種で新入社員に対して、最低限の知識・スキルを覚えるために新人研修を行っています。

研修期間中、先輩方に教わりながら様々な課題に取り組んでいきます。

モデラーに必要な技術である、モデリング、テクスチャ作成、リギングなどの他にも、エフェクトやモーションの研修も行いました。

研修に取り組む中で、初めての技術を学んだり、互いに支えあったりしながら切磋琢磨する日々です。

そんな今、3Dデザイナーの新人みんなにこれまでの研修を振り返っての感想を聞いてみました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

メンバー紹介

![]() カロン:今回のメインライター。TA(テクニカルアーティスト)を目指して勉強中。作業中はいつもガムを噛んでいる。

カロン:今回のメインライター。TA(テクニカルアーティスト)を目指して勉強中。作業中はいつもガムを噛んでいる。![]() まちにきぃ:キャラクターが作りたい。緑色以外の野菜が苦手。

まちにきぃ:キャラクターが作りたい。緑色以外の野菜が苦手。![]() くろたまご:エフェクトもやってみたい。よくカルピスを飲んでいる。

くろたまご:エフェクトもやってみたい。よくカルピスを飲んでいる。![]() シーくん:背景モデリングが得意。毎日2Lの水を飲み干している。

シーくん:背景モデリングが得意。毎日2Lの水を飲み干している。![]() タマゴ:学校での使用ソフトが3ds Maxだった。辛い食べ物が好き。

タマゴ:学校での使用ソフトが3ds Maxだった。辛い食べ物が好き。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

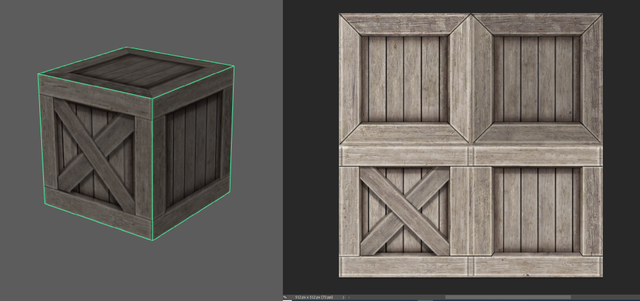

研修課題①:木箱研修

まず最初に、ベースカラーテクスチャの作成手順を学習します。

この研修ではPhotoshopのみを用いてテクスチャを手描きしていきますが、

学生時代、「マスク」「レイヤー効果」などの存在を聞いたことがあっても、

それらをしっかりと駆使したことがある人は少なかったのではないでしょうか。

私たちもそうでした。

ですが慣れない操作に頭を悩ませながらも、

便利なツールを知ることで時短ができるようになったり、制作の幅が広がったりして、

今後の制作でも生きてきます。

研修を終えたデザイナーの まちにきぃ さんにも感想を聞いてみました。

![]() まちにきぃ:一番最初に行った研修はBC(ベースカラー)のみを使用したテクスチャで木箱を作成しようといった内容でした。

まちにきぃ:一番最初に行った研修はBC(ベースカラー)のみを使用したテクスチャで木箱を作成しようといった内容でした。

研修を通して感じたことは学生とプロの壁です。

学生時代、作品制作を自分で終わりにできたものが、

会社に入ってからは、できた作品を提出→FB(フィードバック)をもらって修正→再び提出という流れを繰り返しました。(僕の場合は15回ほどだったでしょうか?)

いつ終わるかわからない怖さと同時に、FBを受け修正する度に作品の出来栄えが上がっていく様は飴と鞭といった感じでした(笑)

先輩のメンターさん方も本当に優しく、作品が出来上がるまでわかりやすく細かな場所の調整まで寄り添ってくださいました。今思えば感謝しかありません!!

そうなんです。

このFBという過程、思ったよりも細かいところまでチェックされるので、

初めのうちはヘトヘトになってしまうかもしれません。

でもみんな、徐々にこのフローに慣れていくことになります。

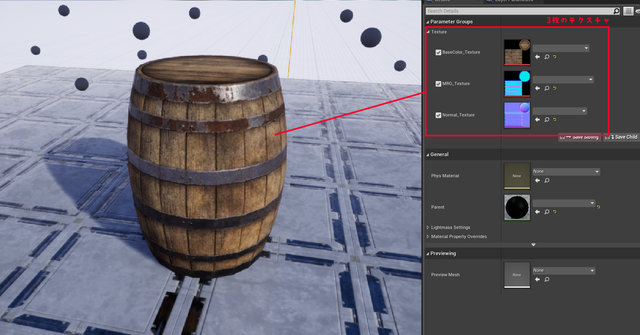

研修課題②:樽研修

そして次の研修へ。今度は作業内容が一気に増えます。

ゲーム制作だけでなく、CGに関する情報を集めている人であれば、

ゲームエンジン「Unreal Engine」の文言を一度は耳にしたことがあるはず。

多くの場合無料で使えるソフトなので、触れたことがある人もいるのではないでしょうか。

二つ目の研修では、このUnreal Engineを使ったレンダリングのための、

少し複雑なテクスチャを作成していきます。

前回作成したベースカラーテクスチャに加え、凹凸や金属の情報を持ったテクスチャの

計3枚を、お馴染みの「Substance Painter」を用いて作成します。

こちらは同じくデザイナーの くろたまご さんに感想を聞いてみたいと思います。

![]() くろたまご:こんにちは、3Dデザイナーのくろたまごです。

くろたまご:こんにちは、3Dデザイナーのくろたまごです。

私からは樽のモデル制作研修について簡単にお話したいと思います。

この研修の大まかな流れは、「樽のモデリング」と「テクスチャ作成」でした。

学生時代に学んだソフトを使用したのですが、先輩方のご指導を通してより理解が深まりました。

学生の頃に悩んでいた問題が起きた時は、

「何故、その問題が起きるのか」、「この処理によって何故解決できるのか」を

理屈と共に丁寧に解説してくださり、今まで理解出来ていなかった部分の

「気づき」と「深い理解」を得ることが出来ました。

自主学習へのアドバイスや、ミーティングで趣味のお話なども聞けたので、

他の研修も含めてとても有意義な研修でした。

学生の方の中には、いろいろなツールを使えるけれど、

こちらからのリクエストがシステムの中でどのように機能して

私たちの目に見える結果をもたらしているのか、

よく分からないまま作業をしている人も多いのではないでしょうか。

xeenの研修では、表面的な技術の習得ではなく本質的な理解の習得を目指します。

研修課題③:ホイール研修

テクスチャの作成方法を一通り学習したら、次はモデリングです。

車のホイールのモデリングで、ひたすらクオリティを詰めていきます。

モデリングでは、モデルの形状や性質、用途によって

注意点や作法が違うことは、皆さんご存知のことと思います。

今回作るのはホイール、工業製品ということで、資料に忠実に作ることを大前提とし、

限られたポリゴン数の中で表面を美しく見せるため様々な手を加えていきます。

まずはポリゴンの割りの流れを美しく整えること、

そして頂点法線の編集です。

ソフトエッジ、ハードエッジの使い分けだけでなく、

それぞれの頂点法線を細かく調整することで、

割り方の問題でボコボコとしていた表面を滑らかに見せることができます。

この後のテクスチャ次第でいくらでも誤魔化せる、と思うかもしれませんが、

この頂点法線編集の技術はテクスチャを作るときにこそ役に立つんですよ。

例えばSubstance Painterでのベイクのとき......

などと、お話ししたいのはやまやまですが、研修の話から脱線してしまうので割愛。

ともかく、モデリング研修ではこのように

テクスチャを使わずにモデルを美しく見せる技術を学びました。

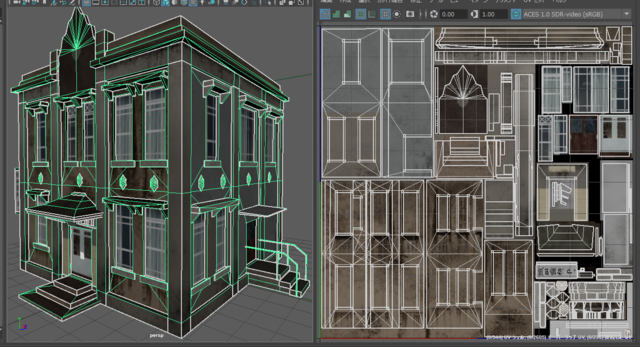

研修課題④:ビル研修

そして満を持してのモデリング総合研修。

今までのまとめとして、一人一棟の建物を作りました。

まず初めに断っておくと、(脅すわけではありません)

今年の新人研修、どれが一番大変だった?と聞かれたら、

満場一致でこの研修だと答えるでしょう。

理由はいろいろありますが、一番はやはり

ここに来て初めてしっかりと指導を受けることになったUV展開の難しさがあるでしょう。

皆さんはテクスチャの「タイリング」なるものをご存知でしょうか。

言葉で聞くとピンと来ないかもしれませんが、

要するに、同じようなテクスチャを持つフェースはUV展開のときに重ねてしまって、

占有面積を節約しよう、という考えに基づく手法です。

ゲームにおいては1つのモデルに割けるポリゴン数やテクスチャサイズが限られてきますから、

解像度を保つためにも丁寧なUV展開はとても重要な任務です。

ですがモデラーの中にUV展開が好き!得意!という人がどれだけいるでしょうか。

データサイズを気にしなければ直接の見た目に影響しない部分に多くの時間を割くのは、

はっきり言って苦痛を感じる人も多いのではないでしょうか。

そのため今までUV展開の技術を磨くことを避けてきた人たちは、

この研修で大いに頭を悩ませることに。

さらには本番さながらの厳しい目でチェックバックを重ね、

なんと研修期間を終えた今でも

この研修のテクスチャを描いている人がいるとか、いないとか......。

3Dの新人の中で随一の背景モデラー、 シーくん に感想を聞いてみました。

![]() シーくん:背景を志望した僕でも気づきが多い研修課題だと感じました。

シーくん:背景を志望した僕でも気づきが多い研修課題だと感じました。

実在するものを再現するというと簡単に聞こえますが、想像以上に難しかったです。

理由は、細かいところですらごましができないからです。

アセットによってごまかしが適用される部分があるかもしれませんが、建物のようなハードなサーフェイスほど再現度を高くすることが大事だということを実感することができました。

研修では学生の頃にあまり意識をしていなかった部分にいくつか気づくことができましたので、とてもためになったと感じました。

また、何か分からないことがあった時にも先輩方が丁寧に質問に答えてくれましたし、答えるだけではなく解説までしてくれることがとてもありがたかったです。

シーくんの言うように、なかなか目標のクオリティまで上がらない新人衆に、

先輩方は根気よく指導してくださいました。

前文で私は「総合研修が一番大変だった」と書きましたが、

同時に最も私たちのレベルを引き上げてくれたのもこの研修だったと思います。

研修課題⑤:キャラクター研修

一通りのモデリング学習を終えると、次はキャラクターリギングの研修です。

こちらは比較的ゆったりとしたスケジュールの中、

簡単な人型のモデルにジョイントを入れ、ウェイトの調整後、

コントロールリグを付けるところまでを行います。

キャラクターを作るのは好きだけど、リギングは面倒に感じる人は多いと思います。

事実、様々な細かいポイントをクリアしなければまともなリグはできません。

少し触れれば破綻してしまいそうな綻びだらけのリグを、

自分でアニメーションするならまだしもアニメーターに渡すなんて!

......なんて、学生の時は思っていました。

ですがチェックポイントを押さえ、ひとつひとつ丁寧に調整していけば心配ありません。

例えば誰もが苦手なウェイティングであったり、

ジョイントの命名規則をしっかり守ることであったり。

加えて私は今回初めて知ったのですが、ジョイントに「ラベル」というものをつけると

ウェイト調整がとても楽になるようです。

ここまで読んでなんとなく勘づかれているかもしれませんが、

リギングには特別な作業は必要なく、根気と丁寧さ、これが重要になってきます。

こちらの感想は タマゴ さんにお願いしましょう。

![]() タマゴ:学生時代にキャラクター制作を行ってはいましたが、初めて行うことも多くまた骨やウェイトを入れる際も新たな発見があり学ぶことが多かった研修でした。

タマゴ:学生時代にキャラクター制作を行ってはいましたが、初めて行うことも多くまた骨やウェイトを入れる際も新たな発見があり学ぶことが多かった研修でした。

先輩方にも実際の仕事と遜色ないくらいご指導いただいただけでなく、制作の際のポイントや分からない部分を何度も質問させていただきそのたびに丁寧に説明いただきました。この研修で学んだことをこれからの仕事で活かしていけるよう頑張りたいと思います!

とても難しいリギング。

ある程度様式化されている部分はあっても、まだまだ研究の余地がある分野だと思います。

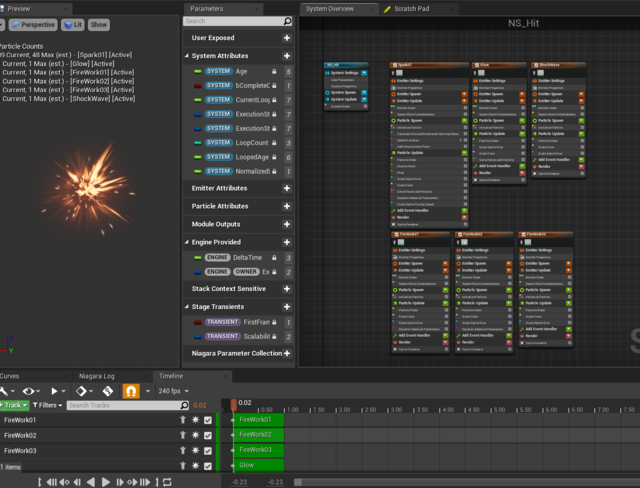

研修課題⑥-⑦:モーション研修/エフェクト研修

最後は別部門、モーションとエフェクトの研修にもお邪魔しました。

モーションはMayaを使って、

エフェクトはUnreal Engineを使って作りました。

モデリングとは全く異なる分野の作業ですが、ゲーム制作においてこれらは地続き、

切っても切り離せない要素です。

他の分野ではなにが行われているのか、どのようなポイントに気を付ければいいのか、

よく知っておくことで、より密に連携して制作が行えるでしょう。

実制作でもこの経験を大いに活かしていけると思います。

おわりに

研修で関わったのはごく一部の人ですが、各分野のエキスパートの先輩方が揃っていました。

最初の各研修でそれらのプロから技術を学んだあと、

面談を通して自分が極めたいと思った分野のチームに配属されます。

2か月という長いようで短い研修期間だけでも着実にスキルアップを感じましたが、

この先もっと長い時間、先輩たちの技術を吸収しながら成長し

自分でも研究していけるのだと思うと、わくわくしますよね。

それでは今回のお話はこのくらいで。

ジーンを受けようかと興味を持ってくれている人に、この記事が少しでも参考になれば幸いです。

同じ社員として会える日を楽しみにしています。